成迫会計グループ

経営コンサルティング

サイト内検索

MENU

成迫会計グループ

経営コンサルティング

サイト内検索

MENU

■「経営力再構築伴走支援」の概要

経営支援の現場において、「伴走型」のコンサルティングはこれまでも行われてきていましたが、特に定義があるわけではなく、内容にもばらつきが大きかったと思われます。そこで今回は、近年注目されている新しい「伴走支援」の概要を確認してみたいと思います。

■伴走支援が必要とされる背景

経営環境が激変し、先を見通すことが困難な時代において、中小企業が成長・事業継続していくには、経営者自ら自社の経営課題を見極め、様々な環境変化に柔軟に対応して自社を変革させていく「自己変革力」を高めることが必要となっています。

しかしながら、経営資源が限られ、日常業務が多忙な経営者が単独で意識や行動を変え、「自己変革」することは容易ではないことから、信頼できる第三者の伴走支援が必要となります。

■経営力再構築伴走支援モデルとは

中小企業庁は、令和4年3月に「経営力再構築伴走支援モデル」をとりまとめ、中小企業への伴走支援のあり方を示しました。経営力再構築伴走支援は、組織開発の第一人者であるエドガー・シャイン氏が提唱した「プロセス・コンサルテーション」をベースとしています。

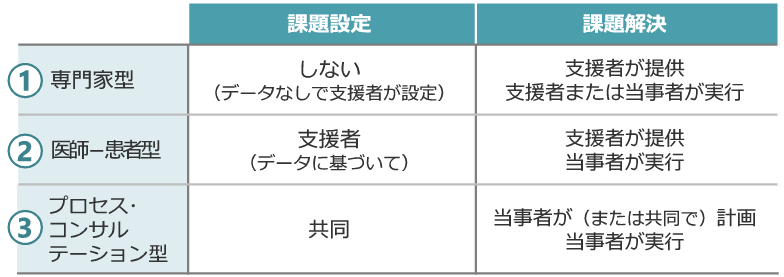

同氏は、人や組織への支援を、下表の①専門家型、②医師−患者型、③プロセス・コンサルテーション型の3つに分類しています。

中小企業の支援方法には、状況に応じてさまざまなものがあり、どれが優れているということではありませんが、①②はおもに専門家がサービスを提供する支援であるのに対し、③のプロセス・コンサルテーションは、実際に必要な支援策を判断する際、支援する側だけでなく顧客も参加して共同で調査を行い、支援される側の顧客が自ら解決策を見出せるような支援であるとされています。

■経営力再構築伴走支援のモデルの概要

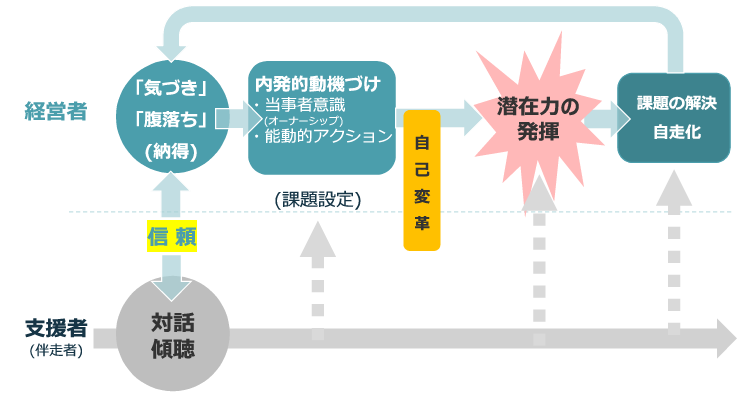

経営力再構築伴走支援は、次の図のように、経営者等との「対話と傾聴」を通じて、事業者の「本質的課題」に対する経営者の「気づき・腹落ち」を促すことにより「内発的動機づけ」を行い、事業者の「能動的行動・潜在力」を引き出し、事業者の「自己変革・自走化」を目指す支援方法です。

■経営力再構築伴走支援モデルの三要素

経営力再構築伴走支援を実施するにあたっては、以下の三要素を踏まえることが重要とされます。

① 対話と傾聴による信頼関係の構築

相手の話をしっかり聞き、相手の立場に共感することで相手の信頼感を十分に得ることが支援の前提になります。傾聴によって聞き出した内容をベースとして、問いかけによって、相手の想い、考えを余すところなく言語化してもらうとともに、相手の頭の中を整理し、出口の具体化を促していくのが「好ましい対話」であるといえます。

② 気づきを促す課題設定型コンサルテーション

直面する課題を乗り越えていく際、経営者には困難な壁に直面してもやり切る意思、状況に応じて臨機応変に対応できる柔軟性、会社全体を巻き込む統率力等が求められますが、そのためには当事者である経営者のマインドセット自体を変える必要があります。

経営者が考えや行動を変えるには、第三者である支援者から課題設定プロセスへの支援を受けて、本質的な課題に十分「腹落ち」した上で、課題解決に向けた取組に進むことが効果的とされます。

③ 経営者の「自走化」のための「内発的動機づけ」と「潜在力」の引き出し

経営者が取り組むべきことに腹落ちし、当事者意識をもって能動的に行動を起こすようになる「内発的動機づけ」が得られれば、困難があっても最後までやり切ることができるようになり、経営環境に変化が生じても、経営者自身が自立的かつ柔軟に経営を正しい方向に導き、事業者がその「潜在力」を最大限に発揮されるようになります。そして、経営者がこのような状態に達すれば、経営課題の解決に向けて「自走化」できるようになったと評価でき、「自己変革力」を身に付けたといえます。

このように、中小企業、支援者双方にとって大きな利点がある「伴走支援」ですが、支援者にとっては、知識や経験に加え、対話によるコミュニケーションや支援の進め方等、さらなるレベルアップが必要とされます。次回は、経営改善計画策定支援における「伴走支援」について考えてみたいと思います。

木下伸一